1999年,吳邦國副總理(右)蒞臨田灣核電一期開工儀式,陳肇博主持儀式

原核工業部副部長陳肇博是一個“30后”,他祖籍北京通州,1937年他出生后不久,盧溝橋事變爆發,因此他在戰火中度過了青少年時光。特殊的成長環境,使陳肇博在小學和中學努力學習,并在中學畢業時作為全校第一名被選拔為留蘇預備生。留蘇生涯在陳肇博之后的核工業工作經歷中發揮了重要作用,使得他入職核工業部后,做出了成功主導鈾礦勘查戰略大調整、引進蘇聯先進核心技術、建成兩臺俄羅斯VVER堆型核電機組等重要貢獻。

1、在圣彼得堡勤奮學習的“蘇哈里”

自1953年起,國家為培養科技人才派遣了數千留學生赴蘇聯學習。1956年,陳肇博赴蘇聯圣彼得堡大學學習鈾礦床地質和地球化學專業。“

當時建國不久,經濟不富裕,但國家仍拿出很多錢支付留學生的路費、學費、生活費,甚至出國前給每人制備夠5年用的冬夏衣帽鞋襪,每人裝了兩大箱。”陳肇博回憶說。“我們留蘇生都十分珍惜這個學習機會,決心學好本領,回來建設祖國,絕不辜負國家和人民的期望和培養。中國留學生都刻苦學習,一般學習到凌晨一兩點才睡覺,周日也不休息。一年級過了語言關之后,班級里排名前三的都必有中國學生。”

上世紀五十年代,陳肇博在圣彼得堡大學學習

中國留學生守紀律,尊敬師長,學習努力,受到蘇聯教職員工和同學的夸獎。但蘇聯同學認為中國留學生整天學習,不會休息娛樂和社交。他們給中國留學生善意地起了個外號“蘇哈里”,即“面包干”的意思。暗指中國留學生只顧學習,不會休息,生活太枯燥。

“其實他們不理解我們心里想著國內人民生活不富裕,擠出錢來供我們留學。我們生活條件優越,如不努力學習,對不起國家和人民。”陳肇博說。

由于深知只有打好俄語基礎,才能聽懂課、理解得深、論文寫得好,也才能更好地吸收俄羅斯優秀科學文學藝術養分,所以在蘇聯留學的那幾年,陳肇博都堅持與俄羅斯人共住一個房間。“這有利于提高我自己的俄語水平。我還自愿在學校為外國留學生辦的俄文班里多學了兩年,每周兩小時。所以我的俄文基礎較好,這么多年也沒忘。”陳肇博說。

那時陳肇博沒想到,當時打下的良好俄語基礎,在幾十年后為中國核工業立下了大功。

2、青年才俊快速成長為國際權威

回國后,陳肇博被分配到二機部三局三所(現核工業北京地質研究院)做鈾礦地質科研工作。當時的領導很重視留蘇生,重視知識,因此青年才俊陳肇博很受重用。

“佟城局長和其他兩位專家黃劭顯、高之杕對我都挺重視。他們沒有專門秘書,經常帶著我去地質隊視察,回來之后我寫的工作報告他們也都很滿意。”陳肇博說。

陳肇博當年的同事、原核地研院院長趙鳳民說:“陳肇博是個非常聰明的人,留蘇回來后就承擔西北芨岺地區研究組的外圍組組長。我們就是在那兒一起工作了大概一年多。當時,我們在固定的礦點。他則負責跑野外,要去很遠的地方去評價礦點、采標本,比我們要辛苦多了。他工作也很有成績,使我們對整個地區的礦化類型有了一個完整的認識。他的很多新發現,對芨岺礦田的擴大開發打下了很好的基礎。此外,他寫材料特別快,報告寫得也好,現在大家要研究那個區域的情況,好多還都是參考引用他的那個報告。”

在趙鳳民看來,陳肇博不僅專業能力過硬,在工作上也能夠服從安排。“芨岺項目結束后,他就被派到東北去研究火山巖礦床,然后又被派去負責研究堿性巖鈾釷稀土礦床。他搞得非常好,還出了一本書。干得正順手,組織突然又要把他調到南方去負責江西相山礦床研究。當時他還咨詢過我的意見,我說:‘你善于創新,到新礦點能發揮你的特長。’”

“他到那兒擔任大組長,帶了十幾個人對相山礦床進行全面深入的研究后,提出了‘雙混合成礦’理論。這個報告在國際上都有影響,外國人給它起名‘double mixing’。這個理論判定相山是個塌陷式火山盆地,解決了相山礦床本身的地質構造問題,使業界對相山礦床的發展有了新認識。直到現在大家談到相山礦床的擴大過程時,都還認為那個研究成果起到了非常大的作用。”

這項成果獲得了國家科技進步二等獎,使當時還很年輕的陳肇博很快成了在國際地質界都有一定影響力的火山巖成礦方面的權威專家。隨后,他被推薦或邀請參加了一些重要的國際學術會議。如1980年參加在巴黎舉行的第20屆世界地質大會;1981年應美國能源部所屬鈾礦地質部門邀請,赴美國參加鈾礦地質論壇等。

1981年,陳肇博(右2)和黃劭顯(右1)去美國考察鈾礦開采

上世紀80年代,陳肇博作為年輕的科技工作者被遴選為全國政協委員,此后連任四屆全國政協委員。

3、最年輕的副部長和他的冒險變革

1983年12月,原核工業部張忱部長找陳肇博談話,說中央組織部和中央常委已經決定,任命他為核工業部副部長。陳肇博覺得很突然,趕緊說:“我缺乏領導工作經驗,知識面也很窄,很難勝任這個職位。”

“張忱部長說組織已經定了,你分管地質、礦冶、科技、外事外貿……就這樣,我被推上了核工業領導崗位。那時我才46歲。回顧這些年在領導崗位上的工作,在上級和黨組領導下做了三件事,是我自己感覺比較滿意的。”陳肇博說。

第一件事是主導了核工業鈾地質勘探工作由南向北的戰略轉移。這是核工業發展中期極重要的改革。此前作為鈾地質專家,陳肇博考慮的主要是具體的技術問題。擔任核工業部副部長后,更宏觀的視野促使他跳出專業領域,開始了行業長遠發展的戰略思考。

“因為過去鈾礦勘探與開采完全是計劃經濟,不計成本。但從上世紀80年代起,隨著國家開始發展市場經濟,開始搞核電,鈾和核燃料就要計算成本。跟國際對比,我們生產的鈾成本高很多,對發展核電是一個很大的阻礙。我們的礦雖然不少,但一是規模小,人家一個礦都是幾萬噸,我們1000噸以上的就算大礦;再一個是品位低,人家能達到5%左右,極個別還有20%的含鈾量,而我們一般是0.1%~0.15%。從長遠來看,我國要建設幾千萬甚至上億千瓦的核電站,必須考慮中國的鈾礦資源要如何在數量和經濟性方面滿足發展大規模核電的需要。隨著上世紀90年代核電建設陸續展開,我感到壓力越來越大,中國核工業必須深入解析中國地質歷史發展的特點并參考國外的經驗,找到一條新的找礦勘探和開采之路。”陳肇博回憶。經過反復調研、思考以及與同事們交流討論,陳肇博大膽提出要在找礦方向和尋找何種鈾礦類型上做一個戰略性調整,即暫時放棄在南方找礦,把主要的精力轉移到北方。

“北方有大量的中新生代盆地,如鄂爾多斯盆地、松遼盆地、內蒙古的二連盆地還有新疆的準噶爾盆地、吐哈盆地、塔里木盆地等。這些盆地面積都非常大,且陸相地層發育良好,有利于形成砂巖型礦床。另外,當時地浸采鈾技術已經成熟,且十分經濟。國外已有砂巖型鈾礦用地浸法開采的先例。同時,核工業六所王西文主持開展的地浸實驗也已經有很大進展。至于南方眾多的鈾礦山和水冶廠,則大部分只能逐步關停轉產,分流安置部分職工。”陳肇博解釋說。

4、推動找礦戰略轉移,一場核工業的“地震”

把找礦重點轉到北方,這幾乎相當于核工業的一次“地震”,撼動了近十萬人的工作生活根基。

“我們的地質隊伍共6萬多人,大部分都在南方,而且是上世紀50年代成立的老隊伍。到了上世紀90年代,這些隊伍都已經在當地扎下了根,好多老職工都退休了,他們的子女都在當地就業,不可能把他們舉家遷到北方來。”陳肇博說。

以北方為重點找礦,南方的地質隊就要舍棄。當時正好地礦部在搞屬地化,陳肇博提出,大部分鈾礦地質大隊也一同交給所在省地質廳,只保留北方三個地質隊。

“這一決定也使我內心十分糾結。為了給第一顆原子彈供鈾,幾萬名地質礦冶戰線的職工們都是獻了青春獻子孫,讓他們離開核工業,從情感上大家都難以接受。至于停產關閉的鈾礦山職工更為困難,許多職工被迫買斷工齡,退職回家。”陳肇博說。

可現實也是嚴峻的,當時核工業地質隊伍6萬多人,離退休的有1萬多人;鈾礦冶職工7萬多人,離退休的也有1萬多。地質和礦冶系統,兩個加起來有十幾萬人。國家撥付的地質勘探費和鈾產品收購資金都遠遠不夠支撐這十幾萬人的生活和生產。鈾地質系統每年完成的勘探工作量逐年下降,不足過去上世紀60年代完成的年工作量的十分之一。鈾礦冶連年虧損,職工生活困難,一些礦山瀕臨破產倒閉。這種情況表明,鈾地質和鈾礦冶迫切需要深度改革,開創新的鈾業發展之路。

但哪有不冒風險的改革?

“50多個地質隊,6個地勘局,要動這個結構,需要很大的決心和勇氣,你看準了沒有?如果你把南方的隊伍都交給地方了,在北方找不到鈾礦怎么辦?找的少了怎么辦?找到的東西也很貴怎么辦?關閉一批效益不好的南方鈾礦山和水冶廠,職工能否妥善安排……”陳肇博的心里翻騰著陣陣不安。

阻力、難度、冒險性都很大,必須要深入論證,走群眾路線。認準了方向之后,為了贏得廣泛支持,陳肇博開始四處做工作。

“當時地質局支持改革的人很少,為這個事情,1996年,陳肇博專門到地質局召開座談會,把各個大區地質局的領導都邀到北京,地質局處級以上干部全部參加。他在會上語重心長地講解找礦工作戰略轉移方案,做大家的思想工作。座談會開了整整一天,我負責整理錄音。”陳肇博當年帶過的博士生、原核工業地質局副局長陳躍輝回憶說。

找礦轉移戰略實施后,徹底轉變了國內鈾礦勘探和開發的局面。2000年以來,用20年時間在北方找到的砂巖型鈾礦資源儲量,相當于過去40多年找到的總量,翻了一番。而且由于掌握了先進地浸采礦技術,天然鈾產品的成本大幅度降低。“他當時提出找礦戰略轉移思想,要等到20年之后才能見成效。所以他當時是冒著很大的風險。”陳躍輝說。

5、開展“柔性外交”

成功引進核心技術

陳肇博為核工業做的第二件大事是蘇聯關鍵技術的引進。當時我國在研制該技術過程中遇到很多困難。在自主攻關的同時也考慮引進國外技術。

“那時二機部情報所的瑞士莊是在留蘇學生中唯一一個學習該專業的。蘇聯解體后,他得知蘇聯開發該技術多年,建議我們探討從俄羅斯引進的可能性。中核總很快派出高級代表團訪俄,但一提到這個問題,就被俄方婉拒了。隨后,黨組就把這個任務交給主管外事外貿的我去繼續努力爭取。” 陳肇博回憶。

根據對俄羅斯人性格的了解,陳肇博首先考慮的是如何消除俄方人員在中蘇交惡后產生的對中國的負面情緒。

“第一次會見俄羅斯原子能部長時,我便用俄語與他交談,他驚訝于我的俄語講得那么流利。我說自己曾在圣彼得堡大學學習了5年半,受了很好的專業教育。這一下子就拉近了我們之間的距離,隨后我們就開始拉家常。我回憶上世紀50年代兩國的合作,提到蘇聯當時在中國核工業初建時給予的援助。為努力消除對方的顧慮,我告訴他引進該技術完全是為了核能的民用項目,并邀請他來看看中國核電建設和中國改革開放以后的變化。”陳肇博回憶。

陳肇博(左1)應邀在時任俄原子能部長(右1)家中作客

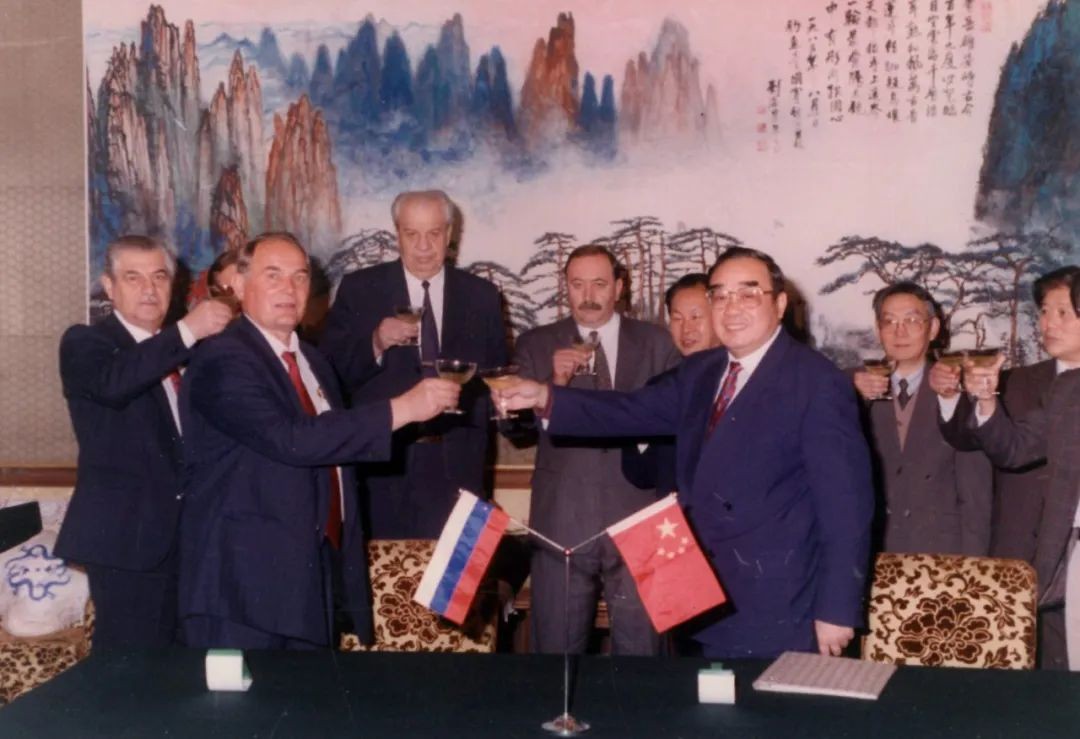

隨后,陳肇博在一年多時間內6次訪俄。經過漫長的談判, 1992年12月,中俄終于就此簽訂了政府間協議。

“在兩國政府協議簽字后很快簽訂了商務合同,俄方開始工廠設計和設備制造,因為雙方嚴格按合同履行,提前一年建成。合同規定該技術設備壽命15年,現在25年過去依然運行良好。”談到這一點,陳肇博十分欣慰。

“當時的俄原子能部部長是俄羅斯科學院院士,自稱‘鷹’派。他寫了一本自傳式的書《我是鷹》,我讓原子能出版社譯成中文發行。他嚴格要求自己,不接受貴重禮物,吃住不要求高檔。所以作為外賓,他是很容易接待和溝通的。他對中國改革開放的成就十分欣賞,尊重中國同事和服務人員,曾數次訪華,親眼看到中國的高速發展,對中國態度十分友好,這對促成該技術轉讓起了重要作用。此外,先后兩任中國駐俄大使、俄羅斯駐華大使和公使在促成該技術引進方面都起了重要推動作用。”陳肇博回憶。

引進該技術,既適時打破了制約我國大力發展核電的技術瓶頸,也提升了該技術的國產化速度。這也是繼1960年中蘇交惡32年后,中俄核能的首次合作。截至目前,我國從俄羅斯共引進了8臺核電機組,還開展了快堆、燃料元件制造等方面的合作,核領域的合作推動了中俄戰略伙伴關系的發展。

陳肇博(右3)與時任俄原子能部長(左2)簽署有關合同

6、“躬耕”田灣十余年,促一期工程落地開花結果

陳肇博為核工業做的第三件大事,是田灣核電站其首期工程就是在陳肇博全面領導下開展了核電站的籌備、談判、建設、運行工作并制訂了田灣核電基地長遠規劃。

田灣核電站的中俄合作意向提出時,切爾諾貝利事件剛過去3年。中俄核能合作的整個研究決策過程是在諸多的考量和壓力下進行的。

“當時,俄羅斯核電站的安全性問題不僅在北京有關政府部門之間有議論,就連廠址所在地的政府和少量群眾也有疑問,我們必須進行認真調研分析,給出科學的答案,使各方面都放心。后來,我們也擔心,剛剛經歷蘇聯解體的俄羅斯尚處于無序狀態,無法保障設備質量和穩定的供應。”陳肇博回憶說,“我們組織專家反復閱研俄羅斯提供的資料,多次開會討論論證,專家們一致得出結論:其安全性比當時國際上大多數國家的核電技術都好。另外,我們組織了上百人的監造隊,負責主要設備制造廠的質量和進度。”

工程建設期間,有數百名俄方專家攜其家眷來田灣工作生活,高峰期多達數千人次,有的還在中國生育了后代。

“俄國專家雖然是有償服務,但我們并沒有把他們僅僅看成是商業行為和雇傭關系,而首先看成是兩個朋友經過波折重歸于好之后的朋友關系。因此,我們采取了各種善待俄方人員的具體措施,如創造好的生活條件、帶領其參觀考察周邊城市、組織共同的文體活動等。”陳肇博說。

陳肇博回憶起一個細節:按合同俄方人員飲食應自費,但鑒于經濟條件和飲食習慣,許多俄方人員不愿在田灣核電建設基地的餐廳就餐,堅持回駐地。往返加午餐時間就得兩小時,且要租用十幾輛大轎車接送。后來,陳肇博決定在工地免費提供自助午餐和飲料。這項變通雖超出了合同范疇,但經費上并未增加多少支出,還增加了專家們的實際工作時間,減少了交通事故的可能性和交通費用,也贏得了對方贊揚。

“1997年擔任田灣核電站第一任董事長時我正好60歲,回想起來我很幸福,在晚年有這樣一個機會,領導一個核電大工程。雖然田灣的建設過程中遇到很多困難和挫折,但在上級領導關懷下,經過近萬名田灣建設者的艱苦奮斗,我們做成了這件事。”陳肇博說。

當時,陳肇博還組織領導班子制定了田灣核電基地的總體規劃。在建設一期的時候,就提前為二期做了很多準備,也為三、四期征好了地、修好了路。

多年來,田灣核電站運行業績良好,為國家和股東創造了巨大的經濟效益。2011年日本福島核事故后,國家對全國在役核電站進行了全面嚴格的安全檢查。專家們得出結論,田灣核電站的安全性能在當時國內在運核電站中是最好的。

免責聲明:本網轉載自合作媒體、機構或其他網站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。本網所有信息僅供參考,不做交易和服務的根據。本網內容如有侵權或其它問題請及時告之,本網將及時修改或刪除。凡以任何方式登錄本網站或直接、間接使用本網站資料者,視為自愿接受本網站聲明的約束。